テーマは日本の歴史の流れと、観光を結びつけることで、旅をおもしろくしようという取り組みです!あたりまえのことではありますが、日本の歴史の主要人物と歴史ある寺社仏閣は様々な関係性で繋がっています。

歴史は時代と時代を分断せずに、流れで見るとよりおもしろく感じられます。時代の流れの中で、多くの寺社仏閣が生まれています。現地でそのことに想いを馳せることで旅に浪漫が生まれます。

※歴史解説がメインではないので、簡単に流れをまとめています。(なお、諸説ありでよろしくお願いいたします。)

今回は足利将軍家と管領細川氏が中心になる畿内(関西)の争い、そこから各地で巻き起こる下剋上の時代、戦国時代の中期に入ります。

この時代で日本初の戦国大名と言われた北条早雲は、地方(関東)が室町幕府から(実質的な)独立を果たす、下剋上をなしました。

それに続けとばかりに戦国大名は誕生し、日本最大の戦乱期〝戦国乱世〟に突入することになります。

そもそも戦国時代はなぜ始まったのか

これまでも日本では幾度も大戦が起こりましたが、ほとんどが幕府や朝廷などに統制された軍によって行われていました。しかしこの時代では一揆や下剋上による戦が、全国各地で同時多発的に起こったのです。

一説では1420年頃から1590年頃まで、日本の気温が低下した〝寒冷期〟とされています。

16世紀に入ってからその影響で全国的に米や作物が不作になり、何度も飢饉が起こっていたとされています。

そのため日本全国で食料を巡って〝一揆〟が起こり、さらに応仁の乱以来、幕府の権威が低下していた事もあり、地方では幕府に頼らない独立勢力が生れました。それらの勢力は弱体化していた守護大名を排除し〝下剋上〟を引き起こしたと考えらるのです。

下剋上をなした国は、独自に年貢を徴収し独自に法を制定し、さらに独力で治水工事や武装強化等、安全保障を担うようになったことで戦国大名化していったのです。

そして旧来からいた幕府側の守護大名たちは駆逐され、その果てに戦国大名同士の大規模な争いに発展していったと考えられます。

そして戦国乱世が始まるのです。

室町幕府半将軍 細川政元の政治

1493年 そのような世の中で京の都で起こった大事件〝明応の政変〟は、幕府の臣下である細川氏が主君の足利氏を追い落とし、将軍を挿げ替えた下剋上の一例です。

この政変後に細川氏は(八代将軍義政の弟、政知の子)十一代将軍 義澄(よしずみ)を擁立し、管領(将軍の補佐役)の細川政元(ほそかわまさもと)を中心とする新政権を誕生させます。

一方、追い落とされた前将軍 義材(よしき=八代将軍義政の弟、義視の子)は、一時越前の朝倉氏の元に逃れますが、細川氏との戦で再び敗れ、応仁の乱から続いていた縁を頼り西国の大内氏のもとへ落ち延びたのです。

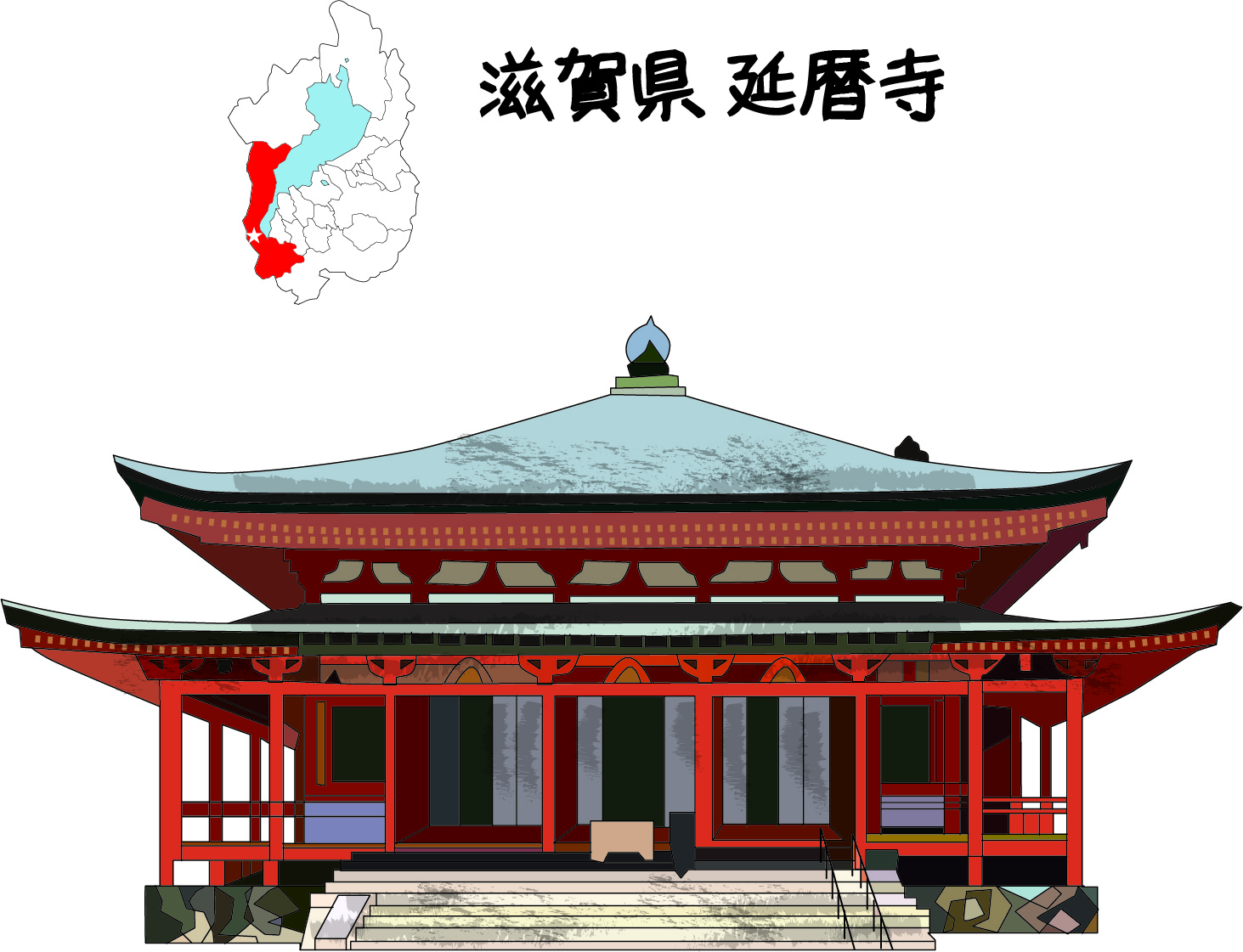

この時細川政元(ほそかわ まさもと)は、前将軍の義材を支援した比叡山延暦寺に対して焼き討ちを行い、強力な宗教権力をものともしない強硬さを見せました。

その絶大な力から細川政元は〝半将軍〟と呼ばれるようになるのです。

細川政元は有能な政治家として活躍する一方で、時折政治をほったらかして山に籠り〝修験道〟にのめり込んでいました。修験道信仰のために妻を娶らず、さらに自分のことを特別な存在であると自称するようになります。

※修験者イメージ

細川氏のお家騒動 両細川の乱

1507年 独断的に政治を続けた細川政元は、とうとう家臣の反発を受ける形でクーデーターが起こり殺害されてしまいます。

この時細川政元に実子がいなかったため、〝三人の養子〟が後継者候補になったのです。

最初に貴族 藤原氏からの養子細川澄之(ほそかわ すみゆき)が家督を継ぎます。しかし、強引な家督相続に対して派閥内で反乱が起こり、その結果澄之は自害に追い込まれます。

次に阿波細川家からの養子、細川澄元(ほそかわ すみもと)が家督を継ぎます。しかし、これで再び派閥争いが家臣内で勃発し、ここで三人目の野州細川家の養子、細川高国(ほそかわたかくに)が挙兵したのです。

1509年 細川高国は失脚していた前将軍の義材(名を変え義稙)と、西国大名の大内氏を味方に付けて、京へ攻め寄せます。

これを恐れた将軍義澄と管領の細川澄元は近江(滋賀)へ逃亡し、前将軍の足利義材(義稙)が復権し、これまで日本で例のない二度目の将軍に返り咲いたのです。

そして細川高国は管領になり、西国の大内氏は中央政権への進出を果たすのです。

1518年 京で大勢力を誇る大内氏が、領国(周防)で出雲の尼子氏との争いが起こり、帰国してしまいます。

この隙に復権を狙った前管領の細川澄元でしたが、管領細川高国らとの戦に再び敗れ、失意のままに病死します。これで細川氏の家督争い〝両細川の乱〟が終結したのです。

この時に常に日和見(どっちつかずな状態)な態度に終始していた将軍義材(義稙)が、管領 細川高国に追い落とされ、その代わりに十二代将軍 足利義晴(あしかがよしはる)(前将軍義澄の子)が擁立されます。

細川政権 新たな戦乱

1526年 畿内(関西)で新たな争いが始まります。

先の争いで失脚した細川澄元の子、細川晴元(ほそかわはるもと)が決起したのです。

この時に晴元の先陣をつとめたのが阿波の豪族三好氏です。この戦は、三好氏の果敢な攻めで管領の細川高国が敗れ、細川晴元と三好氏による室町幕府に対抗した〝堺(大阪)幕府〟が誕生するのです。

この危機に対して京の将軍 義晴は、全国の守護大名たちに救援の呼びかけを行います。

この呼びかけは上杉・朝倉・武田・北畠・畠山・赤松・山名・大友等に行われ、まさに幕府権威をフル活用した救援と言えます。

しかしこの戦は意外な形で終わりを迎えたのです。

まず室町幕府管領の細川高国が阿波三好氏との戦に敗れて自害します。

(高国が最後の管領となりました。)

これで有利にたった堺幕府でしたが、主君の細川晴元と三好氏の間に対立が起こってしまいます。

そこで細川晴元が京山科の本願寺に救援を要請します。これに本願寺は門徒たちに檄をとばして決起させて一向一揆を起こさせたのです。

本願寺一揆の攻めは苛烈で、三好氏の当主は自害に追い込まれ、さらに争いに加わっていた守護大名の波多野氏や畠山氏の当主も自害に追い込まれ、〝天下は一揆の世となった〟と世間で騒がれたのです。

本願寺一向宗

鎌倉時代に親鸞上人(しんらんしょうにん)が開いた浄土真宗東山大谷は、〝他力本願〟を教えとして悟りを開かなくても、阿弥陀仏に頼れば成仏できると説き、主に農民などの民衆に広まりました。

しかし室町時代には一時廃れて天台宗延暦寺の末寺になっていたのです。

蓮如上人像

1457年 八世法主蓮如上人(れんにょしょうにん)の代になると、本山である延暦寺と対立し仏敵にされます。これは他力本願の教えに対して反発が起こったのです。

開祖親鸞の時代から、方向性の違いによる宗教争いに度々巻き込まれてきた浄土真宗には、〝不戦をつらぬき、争いを避けて別の場所で布教せよ〟という不戦の教えが受け継がれていました。

そこで蓮如上人は京を離れ北陸の 越前吉崎(福井県)で布教活動を開始しました。この頃蓮如上人の〝御文(おふみ)〟は手紙形式で分かりやすく、それを代弁者が拝読する手法で、字が読めない庶民の間にも広く広まっていたのです。

1483年 蓮如上人は北陸加賀で起こった一向一揆の争いを避け、京の山科に戻って本願寺を再興しました。その後摂津(大阪)で隠居し、その御坊が後に石山本願寺になったのでした。

九世法主実如や第十世法主証如の代になると、山城本願寺は堀と土塁が築くようになり、戦国の世の中に合わせて自衛し城塞化していました。

本願寺は第十世法主証如の時代に、民衆の救いのために宗門を発展させ、戦国の世で自衛するため、時の権力者と結びつくようになっていたのでした。

本願寺は門徒からのお布施のおかげで莫大な資金力を持ち、直接的な武力(僧兵)はもたないが、門徒たちを蜂起(大勢が力に訴えるために立ち上がること。)させることで、最大で四万人ともされる、すさまじい武力を持っていたのです。

本願寺山科別院

浄土真宗本願寺派。本願寺中興の祖と仰がれる蓮如上人が建立した本願寺の拠点であり、蓮如上人のゆかりの聖地とされています。本尊は阿弥陀如来、境内中宗堂には蓮如上人の木像が安置されています。

1532年に焼失した後、本願寺の本拠地は石山に移り、さらに後には京都に移りました。1732年跡地に別院が建立されました。

阿波三好氏は本願寺一揆に敗れた後、幼い三好長慶(みよしながよし)が当主となりますが、再び細川晴元に臣従したことで、しばらくの間雌伏の時を過ごすことになります。

三好長慶

本願寺一揆はおさまりをみせず、奈良守護の興福寺と対立します。もはや細川晴元には制御できないほどに、戦は膨れ上がっていたのです。

ここにきてようやく本願寺一揆の脅威を認識した細川晴元は、近江六角氏や京の寺社勢力等の協力を得て、山科本願寺の包囲焼き討ちを行います。

本願寺は本山を山科から摂津の石山本願寺に移し、細川氏と和睦を結んだことで一向一揆はなんとか終息をみせたのです。

1532年に室町幕府の将軍義晴と、堺幕府の細川晴元の間に和解が成立したことで、長らく続いた畿内(関西)の争いが終結を迎えたのです。(この時堺幕府は消滅しました。)

三好長慶の下剋上

1541年 四国の阿波で成長した三好長慶と、畿内の豪族たちの間にしばしば紛争が起こるようになります。さらに三好長慶が主君の細川晴元に無許可で行った段銭(国が民に強制する金銭)を巡り、細川晴元との関係が悪化します。

安定していた畿内が不安定になり始めた頃に、十二代将軍足利義晴は、嫡男に将軍の座を譲ります。十三代将軍 足利義輝(あしかがよしてる)です。

ここで三好長慶は室町幕府に反旗を翻し、足利将軍派の畿内豪族と戦い勝利をおさめ、三好長慶は主君の細川晴元に矛先を向けます。

表向きは世間でもめ事を起こす〝細川氏の家臣〟を成敗するとしていましたが、これは三好長慶による下剋上だったのです。

この下剋上はすでに力を失っていた細川晴元に対する失望と、父を亡くした原因(一向一揆)を作った、細川晴元への悪感情が理由と考えられます。

将軍義輝と細川晴元は京から近江へ逃れ、三好長慶は京の都で将軍不在のまま、政治を行う実質的な畿内(関西)の支配者となったのです。

西国 石見銀山の発見と鉄砲伝来

1526年 周防の大名 大内氏が出雲で石見銀山を発見します。

石見の銀峯山(ぎんぽうざん)の開発によって大量の銀鉱石が掘り出されるようになり、この銀を博多商人が買い付けるようになります。

石見銀山

2007年に世界遺産に登録された鉱山遺跡。石見銀山の銀は、アジアやヨーロッパ諸国の経済や文化の交流に影響を与えたこと、またその遺跡が豊富で状態良く残されていることから世界遺産の認定を受けたとされています。

かつて銀を採掘していた坑道跡につながる大森の町並みは、歩く世界遺産として大変珍しい観光地です。江戸時代にタイムスリップしたような街並みです。

当時のノミの跡を実際に見ることが出来る坑道跡の他、製錬工房跡や住居跡などが多数残っています。

1530年頃に灰吹法(はいふきほう=化学反応で銀を生産する)が導入され、銀の大量生産が可能になります。

銀はこの当時、中国(明)などで国際貿易の通貨として使用されていました。そのため石見銀は博多商人等によって国外に大量に流出し、逆に日本国内に中国(明)の製品(絹織物や陶磁器等)が大量に流入するようになります。

石見銀山と貿易港博多持つ大内氏は、中国との交易〝遣明船〟を行い、それに伴って博多商人の朝鮮貿易を利用して莫大な利益を得るようになります。

国力を増した大内氏は、安芸(広島)の毛利氏を始め、中国地方の地方豪族たちを従属させていきます。

しかし出雲の尼子氏との石見銀山を巡る争いが頻繁に起こるようになり、以後一進一退になる〝石見銀山の奪い合い〟が繰り返されることになります。

1540年以降は周防だけでなく平戸・種子島・薩摩等の九州各地に中国船が来航する様になります。これは岩見銀大量産出の影響があります。

中国では税を〝銀〟で治める制度になっていたため、〝銀〟の国内需要が高まっていたのです。

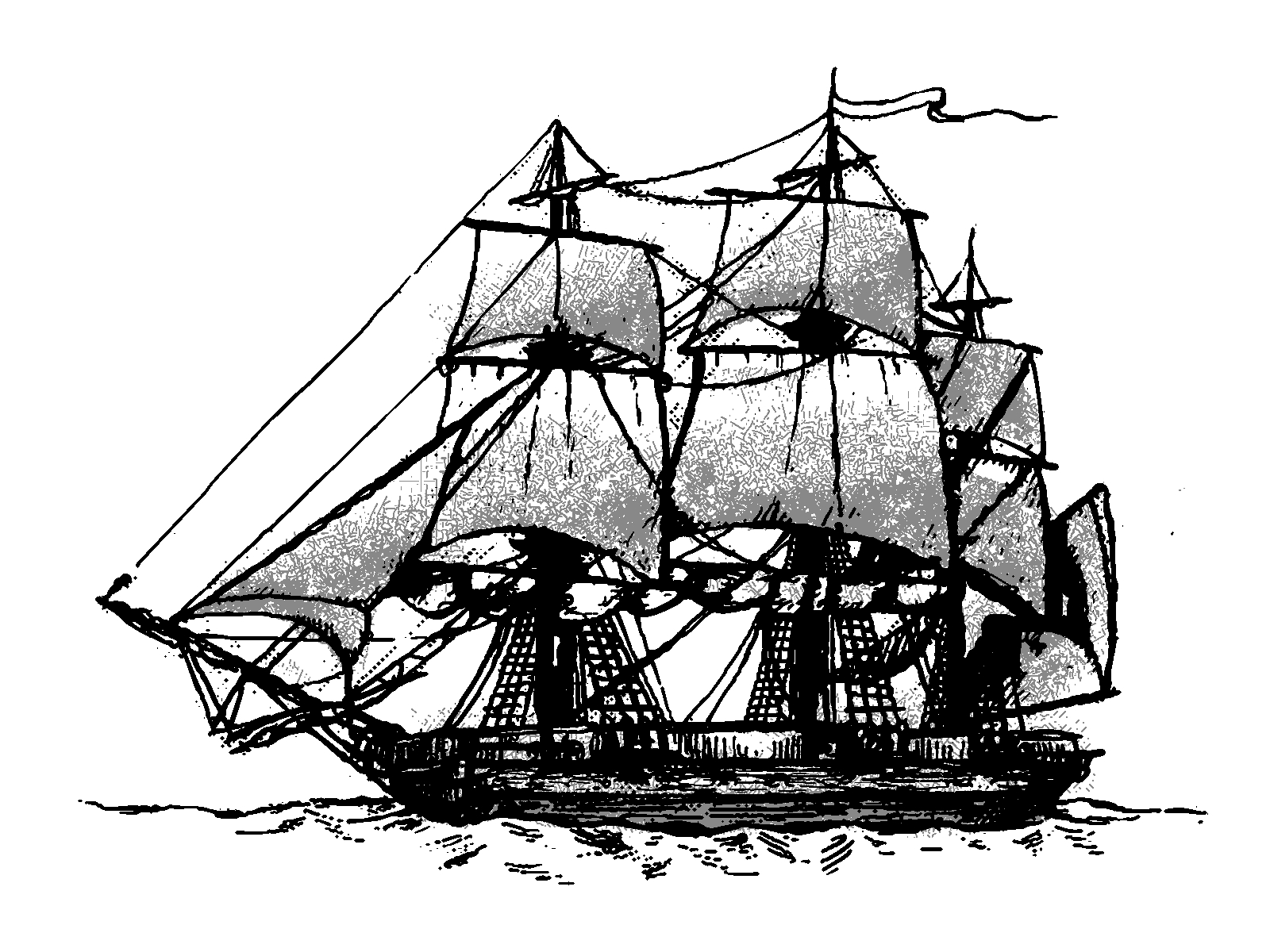

それと同時期にヨーロッパでは大航海時代が始り、ポルトガル船は中国(明)に頻繁に訪れるようになっていました。中国での盛んな商取引を目にしたポルトガル人は、国際通貨〝銀〟を大量に算出する日本に目を向けたのです。

ここで時代の転換期と言える大きな出来事が起こります。1543年 種子島の鉄砲伝来です。

ある時、100余人を乗せた大型船が九州南部の種子島に到着します。船に乗っていたのは、中国(明)の貿易商と、南蛮人(ポルトガル人)でした。彼らは明政府に秘密に商売を行っていた密貿易者です。

彼らは、南蛮人(ポルトガル人)に驚く種子島領主の前で、デモンストレーションに鉄砲を放ちます。鉄砲は火薬の力で鉛玉を押し出し、すさまじい速さで的を破壊したのです。すぐさま鉄砲二丁は大金(屋敷が建つ価格)で取引きされたとされ、この時に初めてヨーロッパ文化が日本に入ったのです。

この当時種子島では領主の種子島氏が、大隅(鹿児島東部)の豪族(禰寝氏)の侵攻を受けて領土の屋久島を失っていました。

種子島の若き領主は屋久島を奪還するために、この初めて見た新兵器に、すっかり魅了されたのです。

結果としては、屋久島の奪還戦に鉄砲が使われることはありませんでした。しかし種子島では刀鍛冶職人により鉄砲の量産が試みられることになります。

種子島

九州の南沖、鹿児島県の大隅半島の南部に浮かぶ種子島。鉄砲伝来の地で鉄砲館(てっぽうかん)等がある他、種子島宇宙センターとロケット発射場が有名です。

東国の今川氏・北条氏・武田氏

この頃の関東は相模の北条氏と、駿河の今川氏が戦国大名として成り立っていました。

戦国大名の統治は守護大名と異なる部分があります。例えば収入では従来の年貢の他に〝金山開発・入港税・通行税・貿易による商取引〟など、国により様々な手段を行っていました。

これまで盛んではなかった土木工事は戦国大名によって大規模化し、特に治水工事のおかげで農業生産力の拡大が見られるようになっていました。

守護大名の治めていた領地は、富裕層の荘園(私有地)が多くあったため、自身の領地を細々と管理するしかなかありませんでした。しかし戦国大名が統治する国では、荘園を撤廃して領主が国全体を統括し、大規模な投資が可能になっていたのです。

1526年 駿河で名君の今川氏親(いまがわうじちか)が病で亡くなった後、その嫡男が今川氏を継ぎますが、病弱だったために1536年に亡くなります。さらに次男も同時期に亡くなり、今川氏は三男と五男による家督争いが起こります。

この時今川氏五男に、太原雪斎(たいげんせっさい)という教育係の僧がついていました。

この時代の高僧は難しい漢文で書かれていた中国の兵法書(六韜や孫氏等)を読みこなし、戦国大名の軍師になることがありました。雪斎が軍師を務める今川氏の五男は、見事に今川氏の家督争いで勝利をおさめます。

この新当主は以後今川義元(いまがわよしもと)と名乗ります。今川義元と太原雪斎は巧みな戦略と外交術を用いて今川氏の黄金時代を築くことになるのです。

先代の今川氏親が治めていた駿河は、安倍金山の金のおかげで華やかで優れた文化を築いていました。また連歌やお茶で京の都との文化交流が盛んで、京風公家文化が浸透し大いに発展していたのです。

源氏の名門 甲斐武田の台頭

さて東国では北条氏・今川氏の他に新たな勢力として甲斐武田氏が台頭していました。

武田氏当主の武田信虎(たけだのぶとら)は、関東管領上杉氏と同盟し、相模の北条氏と争っていました。

北条氏は周囲を敵に困れ劣勢の中で、二代目当主の北条氏綱(うじつな)がしぶとく戦い続けていました。

武田氏は源氏中興の祖(名君として功績があった人物)の源義家(みなもとよしいえ)の弟として活躍した義光(よしみつ)を祖先にする名門武士です。武田氏は源平合戦や鎌倉時代においては、源氏の中心として活躍していました。

しかし1416年に起きた、鎌倉公方足利氏(鎌倉府長官)と、関東管領(長官の補佐)上杉氏の争いに巻き込まれて敗れてからは没落していました。

後に再興を果たすのですが、1491年に足利茶々丸(八代将軍義政の弟、足利政知の子)の伊豆の反乱に加担し、北条氏初代の北条早雲との戦に敗れた後、鎌倉時代の栄光はすっかり失われていました。

そんな苦しい情勢の中で、武田信虎は甲斐国内に乱立していた豪族たちの制圧に乗り出します。しかし甲斐南部の豪族は駿河の今川氏と連携して対抗します。

武田信虎は甲府に躑躅ヶ崎館(つつじがさきやかた)を築き、今川氏と本格抗争の準備に入ります。そして今川軍を打ち破り、甲斐南部から今川氏の勢力を退けることに成功するのです。

そして見事に豪族たちを制圧した武田信虎は富士登山を行います。

この時代では霊山信仰が流行していました。霊山の山頂部は仏の世界とされ、信虎は当時まだ一般的ではなかった、お鉢巡り(富士山山頂の噴火口を一周する事)を行ったとされています。

これは自らの勢いを世間に示し、霊山が持つ宗教的権威を利用したと考えられています。

富士山お鉢巡り

富士山の山頂真ん中の噴火口を見下ろしながら一周するのが「お鉢巡り」です。かつての富士講登山では、富士山頂上 浅間大社奥宮に参拝した後、時計回りにまわりました。

お鉢巡りルートには、足を踏み外せば滑落するような場所も多いため、富士講(富士山に対する信仰)信者たちが行い、通常はお鉢巡りを行わない者が多い。

これ以降武田氏は富士信仰の富士山本宮浅間大社を敬うようになり、多くの寄進を行うようになります。

富士山本宮浅間大社

富士山信仰の広まりと共に全国に祀られた1300余の浅間神社の総本宮。源頼朝・北条義時・武田信玄勝頼親子・徳川家康などが寄進しました。

境内には武田信玄・勝頼親子による武田家奉納の品も多く残っており、境内にあるしだれ桜は信玄の寄進とされ、信玄桜と呼ばれて親しまれています。現在本殿は国指定重要文化財、拝殿・楼門は県指定文化財となっています。

1536年 武田信虎の嫡男が元服し、十二代将軍足利義晴から一字もらい、武田晴信(たけだはるのぶ)と名乗ります。

それと同じ頃に今川氏当主になっていた今川義元は、武田氏と和解し武田信虎の娘と婚姻関係を結びます。これは西(尾張や三河)の方にもっと肥沃な土地があり、また強国と無理して戦わない今川義元の冷静な戦略的判断があったようです。

今川義元の方針転換は、これまで親族(今川氏に北条早雲の姉が嫁いでいた)として良好だった北条氏との関係を壊します。(この頃の武田氏と北条氏は激しく敵対していたため。)

今川氏は北条氏から侵攻を受け、領地の一部を失う痛手を負う事になるのです。

その一方で勢いに乗る甲斐の武田信虎は、信濃佐久へ侵攻して信虎にとって初めての甲斐以外の領地を得ることに成功しています。

しかし甲斐は度重なる戦の軍資金確保により疲弊していました。

ただでさえ甲斐は川の氾濫が頻繁に起こり、あまり豊かとはいえない国です。そこで甲斐の領民たちから、重い負担に対する怨嗟の声が上がります。

これを見かねた嫡男の武田晴信は、父信虎を駿河の今川氏のもとに追放することを決断します。

1541年 武田信虎は強制的に隠居させられ、嫡男の武田晴信が武田当主となったのです。

武田晴信(後の信玄)

武田氏の戦国大名化

武田晴信は甲斐国当主としてまず飢饉対策を行います。大規模な治水工事が行われ、これが信玄堤(1559年に完成)です。これは堤防で水の力を分散させる当時とても画期的な治水工事です。

信玄堤

1547年に駿河の〝今川仮名目録〟を手本にした〝甲州法度〟を制定します。これは土地や年貢、家臣に対する規則、村からの逃亡の禁止など、領国の秩序を求める内容になっています。さらに武田氏は検地を行ったことで、今川氏・北条氏に続いて戦国大名化を遂げたのです。

北条包囲網

1541年 二代当主北条氏綱の死後、今川義元は関東管領上杉氏・武田氏と同盟し、北条氏の周囲を囲む北条氏包囲網を形成します。

そして武田・今川連合軍は北条氏と戦い勝利をおさめたのです。

周囲を敵に囲まれた苦境の中で、三代目の当主北条氏康(ほうじょううじやす)は、丁度このころ信濃への侵攻を考えていた武田晴信に目を付けて和睦を成功させ、その晴信の仲介によって今川義元に領土返還を行い和睦を結びます。

宿敵関東管領上杉家との争いの苦境ので、とうとう北条包囲網に穴をあけることに成功したのです。

1546年 北条氏康は河越城で上杉氏から攻められながら半年以上の籠城戦を粘り強く戦い、そして祖父北条早雲が得意としていた〝夜襲(河越夜戦)〟によって撃退します。

この時に長らく争いを続けてきた扇谷上杉家を滅亡させています。

これで北条氏は包囲網の危機を一晩で逆転したのです。なお、宿敵の上杉氏を破った北条氏康は、この後自ら関東管領を自称しました。

河越夜戦

優秀な三代目北条氏康は、武田・今川との外交戦略の成功他に、内政面でも相模国の複雑な税率をシンプルにするための税制改革や、正確で公正に年貢を徴収するために再検地を行っています。

また、防衛力の高い安全な小田原の城下町を形成して鋳物、甲冑、刀工など多くの職人たちが城下町に集うようになります。

さらに小田原には港があり、東国で唯一の国際貿易(中国)を行い、ますます街を発展させていきます。現在の小田原市唐人町は、貿易相手(中国)の人々が、住みよい小田原に定住したとされています。

これから武田氏は信濃侵攻、北条氏は上杉山内家との戦、今川氏は三河・尾張侵攻を狙い動き出していくのです。

三河松平氏の没落

今川氏が狙いをつけた三河の豪族は、源氏(新田氏)の松平氏が力を持っていました。

1535年 三河統一を目前に松平家当主は家臣の裏切りで殺害されてしまいます。

三河は親族同志の内乱状態になり、松平氏嫡男の広忠(ひろただ)は、駿河の今川義元に助けを求めます。今川義元・松平広忠軍は、あっという間に三河の松平親族や豪族を制圧します。

しかしこの混乱の隙をついて尾張那古野の織田信秀(おだのぶひで)が、三河侵攻を開始するのです。

尾張織田氏の経済力

尾張の守護大名は足利一門の管領を務めた源氏の名門斯波氏(しばし)です。

この頃の織田氏はというと、斯波氏の守護代(家臣)で、さらに織田信秀(おだのぶひで)は、織田家の当主ではない家老の身分でした。

愛知県愛西市 織田信秀と幼い信長像

織田信秀は那古野城を居城にし、伊勢湾交易の玄関口となる津島を領地に持っていました。

津島は宗教都市として人の往来がとても盛んで、津島神社の氏子商人たちが力を持っていました。信秀はこの地で海運交易に目を付け、津島商人を支援して投資(税の免除など)することで強大な経済力を手にしていました。

津島神社

ユネスコ無形文化遺産の「尾張津島天王祭」で親しまれる津島神社は、除疫、授福の神である牛頭天王信仰の中心社です。本殿は国の重要文化財に指定されています。

有名な家紋、織田木瓜は津島神社の社紋を織田家がもらったとされています。

日本三大川まつりのひとつに数えられる「尾張津島天王祭」600年近くの伝統を誇り、天王川に浮かぶまきわら船の提灯に灯がともされ、夏まつりの中でも最も華麗と言われます。

津島天王祭の記録では、この頃、幼かった織田信長は橋の上からこの祭りを見物したとあります。織田信長は、後年安土城の周りや琵琶湖に灯りを灯すことを好み、日本初のイルミネーションを行ったと評されますが、幼い頃に好んだとされる祭りの影響があったのかもしれません。

織田氏の経済力

1541年 伊勢神宮に遷宮(神殿の改修)の計画が起こります。

しかしこの頃の朝廷と幕府は、応仁の乱で荒れ果てた都の復興に追われ資金がなく、工事の目途は立っていませんでした。

そこで尾張那古屋の織田信秀は伊勢神宮(外宮)に対して銭700貫文(現在の8千万円~1億円くらい)と、多くの材木を献上します。

信秀は持ち前の経済力を活かして、朝廷に自信を売り込んだのです。

この財力に目を付けた後奈良天皇は、皇居の修繕費を織田信秀に依頼します。そこで信秀はなんと〝4000貫文〟もの大金を献上し、朝廷からさらなる信頼を得るのです。

(4000貫文は現在で4~6億円くらいの価値とされています。)

織田信秀は大名ではない守護代の下の家老職にもかかわらず、その圧倒的な経済力を武器に、尾張で絶大な力を持つようになるのです。

この時代の武士で経済の重要性を理解できる人物はまだ少なく、守護大名は年貢や関所の通行料以外で収入を得る方法がないのが一般的でした。

しかし兵を雇い武力を持つために資金が必要で、守護大名は戦の度に土倉(金貸し)から借金をすることがありました。

守護大名が戦に負ければその借金が回収できなきなるため、土倉に信用のある大名は戦に強くなる訳です。そのため戦国時代の経済はとても重要だったのです。なお、織田信秀と国が近い今川義元はすでに織田の経済力の脅威に気付いていたようです。

斉藤道三の国盗り

1544年 尾張守護大名の斯波氏と織田信秀は美濃との争いが勃発します。

美濃の守護大名の土岐氏は、鎌倉時代から続く名門でその家臣には斉藤氏がいました。斉藤氏は応仁の乱で西軍の主力を務めた程の武家でした。

その斉藤氏の臣下に長井新左エ門という武士がおり、この人物は元の名を松波庄五郎という京で灯油を売る行商人でした。

松波庄五郎は応仁の乱で美濃と京の交流が閉ざされていた時に、油を美濃で独占販売し莫大な利益を得ました。京の最新情報を持っていた松波庄五郎は、斎藤氏に引き立てられて武士になったのです。

1518年頃松波庄五郎は斎藤家の家臣長井家に仕えて、名を〝長井〟として土岐氏の重臣となりました。

1533年頃長井新左エ門から子の新九郎(道三)へと代替わりします。この頃すでに長井氏の当主は亡くなっており、新九郎(道三)は、その地位を簒奪することに成功していました。

1535年 守護代の斉藤氏当主が亡くなり、この時に新九郎(道三)は、長井から斉藤へと改名して、さらに出家して〝斉藤新九郎入道道三〟と名乗るようになっていました。

1542年頃に美濃守護大名の土岐氏に家督争いが起こりました。その争いに乗じて近江の六角氏・越前の朝倉氏らによる美濃侵攻が起こりますが、この時斎藤道三はその侵攻を防ぐ活躍をみせています。

斉藤道三はこの頃には美濃の守護代としての地位を盤石にしていたのです。

しばらくして斉藤道三は堅固な山城を築きました。山の地形を利用した難攻不落の稲葉山城です。そして家臣と商人や職人を城下町に住まわせて、街は掘で囲み防衛力を強化し、商人や職人が商売をしやすくした楽市をつくったのです。

斉藤道三は美濃の経済力を高めることで、強力な軍隊を作りました。もともと商人の子の道三は織田信秀と同じように経済を重視できる武士だったのです。

岐阜城(旧稲葉山城)

1259年から数度廃城になった後に、斉藤道三が山城を築き、美濃をその統治下に一大勢力を築きあげることになります。稲葉山城は織田軍を退けるなど幾多の戦を経験し、難攻不落の城とされています。

斉藤道三の後に織田信長の居城となってからは、岐阜城に改名・改修され、大変美しい城だったとされています。岐阜城天守閣は1956年の復興です。しかし一部石垣等、信長時代の貴重な史跡が発掘されています。

斉藤道三と織田信秀の抗争

尾張斯波氏による美濃侵攻は、土岐氏の家督争いで敗れた方から救援の要請を受けたことで始まります。稲葉山城の斉藤道三は、侵攻する織田信秀の軍に対して、わざと負けながら稲葉山城へおびき寄せます。

一見有利に見えた織田軍でしたが、夕闇にまぎれて急襲してきた斉藤軍に大敗を喫しました。

斉藤道三が鍛えた軍は強くそして戦慣れしていたのです。この戦により土岐氏の家督争いは終息をみせたのです。

織田信秀は美濃での敗戦後も度々戦を行います。1547年には三河の岡崎城を攻めて松平氏を破ります。この時に松平氏の嫡男竹千代(後の徳川家康)を人質にしています。

この時に敵同士ではありますが、織田氏の信長と竹千代(家康)の間に親交があったとされ、この関係が後に影響したと考えられます。

1548年 織田信秀は斉藤道三と再戦しています。リベンジを狙った織田軍の士気は高く、この戦で斉藤道三を打ち破っています。

しかし斉藤道三は計略をもって対抗し、離間の計(りかんのけい)で織田一族に尾張内で反乱を起こさせ、織田信秀はやむなく撤退することになります。

この戦の後に織田信秀は、三河の松平氏とその背後の今川氏との戦いに備え、斉藤道三と和睦しています。そして子の信長(のぶなが)と、斎藤道三の娘濃姫とで婚姻の約束が交わされたのです。

1549年 今川義元は三河の当主松平広忠が急死(死因諸説あり)した後、織田氏の支城に急襲をかけています。そこで捕らえた織田信秀の一族と、竹千代(後の家康)とで人質交換を行い、竹千代の奪還に成功しています。

今川義元は竹千代をいずれは松平氏当主にして利用するため保護したと考えられます。そこで勉学の師に太原雪斎を付けています。

竹千代(徳川家康)の口癖になる〝天下は一人の天下にあらず、すなわち天下の天下なり〟という言葉は、中国の書〝六韜〟にある言葉で竹千代は雪斎から帝王学を学んだとされています。

1550年に入り、美濃の斉藤道三はとうとう主君の土岐氏を追放して、美濃の全権力を掌握することに成功しています。

これは〝道三の国盗り〟と言い、道三は下剋上を成し遂げて戦国大名になったのです。おそらく斉藤道三の異名〝マムシの道三〟は、美濃の国を徐々に支配していく様から付けられたのでしょう。

こうして三好氏、大内氏、斎藤氏、北条氏、今川氏、武田氏、織田氏、松平氏等の群雄たちは、それぞれに国や制度をつくり、戦い、また雌伏しながら、これから始まる戦国時代の礎を築いたのです。

コメント